(圖片來源: wikipedia)

一、簡介

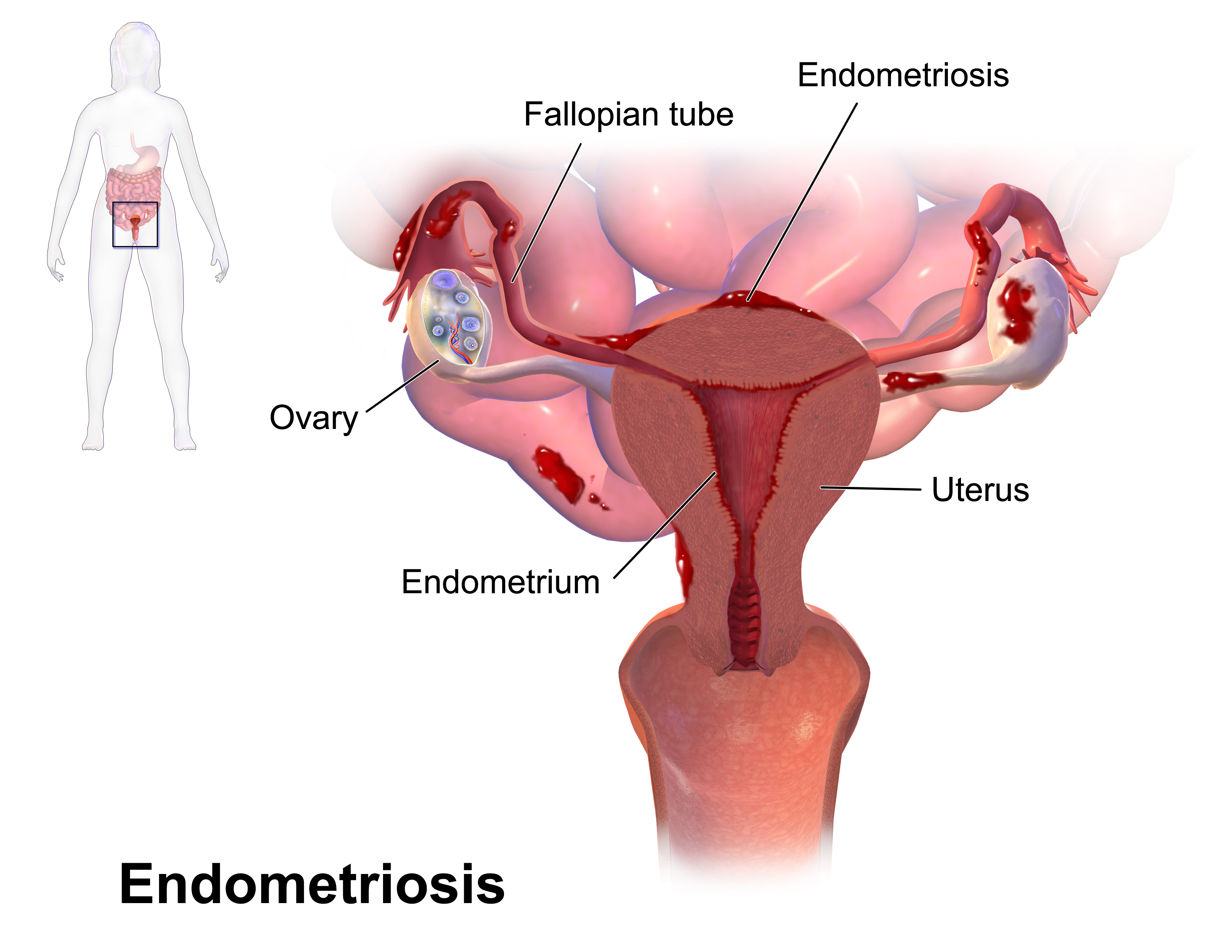

正常的子宮內膜僅出現在子宮腔內,如果子宮內膜出現在其他部位,就稱為Endometriosis。這些異位的子宮內膜會受到Estrogen調控,會隨月經週期出血,造成各種臨床症狀。

二、流行病學

(1) 盛行率大約3-10% (但在不孕族群中更高)

(2) 危險因子:初經早、週期短、高瘦身材、亞洲人較多

三、病生理機轉

(1) 經血逆流假說

→子宮內膜細胞在月經時,從輸卵管逆流,進入卵巢、骨盆腔

(2) 骨盆腔外的子宮內膜異位

→可能是內膜細胞/組織經淋巴/血液循環

(3) Coelomic metaplasia theory

→腹腔含有未分化的細胞,受刺激後分化成子宮內膜組織

(4) 造成症狀的機轉→子宮內膜出血、產生發炎物質刺激等

四、影響的位置

(1) 最常見的位置:骨盆腔內,包括卵巢、cul-de-sac、骨盆腔的韌帶、子宮體、輸卵管、乙狀結腸、闌尾等

(2) 其他:可能會在乳房、肺、膀胱、腎臟、肝臟等器官出現

造成各種不同的症狀

五、臨床表現

(1) 痛經→下腹部悶痛、絞痛(常在月經前1-2天開始,持續數天)

→較有可能在初經後幾年才出現痛經 (primary→比較早出現)

(2) 慢性骨盆疼痛

(3) 性交疼痛:經常是在陰道性交時,出現的深部疼痛

(4) 膀胱症狀:如果異位到膀胱→出現下泌尿道症狀、血尿等

(5) 腸道症狀:腸絞痛、腹瀉、便秘….等

(6) 不孕→長期發炎導致沾黏、或endometrioma分泌有毒物質,影響受孕

六、診斷

(1) PE:不具特異性、和子宮內膜異位處有關係

(2) Lab:沒有特異性指標,CA125常會升高

(3) Image:超音波→可以看endometrioma、nodule等

(4) Laparoscopy:診斷性腹腔鏡直接去找異位的內膜組織

但如果治療幾個月才去手術,可能不一定找得到lesion

切下來病理化驗,才能夠確診

七、分級

→可以分成四個等級 (ARSM classification)

→Stage I:輕微,只有一處位移的內膜,且沒有顯著沾黏

→Stage II:輕微,有多處位移的內膜,分布於腹膜和卵巢

全部加起來小於5cm,且沒有顯著沾黏

→Stage III:中度,多處位移的內膜(淺層和侵入性都有),合併沾黏

→Stage IV:嚴重,多處位移的內膜,包含巧克力囊腫

合併有嚴重的沾粘

八、治療

(1) 藥物治療:可控制疼痛,但停藥可能復發,且無法改善不孕

a. NSAIDs:可以用來控制疼痛

b. 如果NSAIDs效果不好,考慮加上口服避孕藥

c. GNRH agonist:

→使用一段時間後達到desensitization→抑制FSH、LH

→進一步達到抑制Estrogen的目標

d. Progestin:黃體素,能夠抑制內膜增生,接著使之萎縮

可能出現體重增加、情緒不穩、子宮不正常出血

e. Danazol:能夠抑制LH、降低estrogen、抑制排卵

但可能出現痘痘、聲音低沉、雄性化等

f. 如果疼痛非常嚴重、急性→考慮手術比較有效

(2) 手術治療:可控制疼痛,也有機會改善不孕的狀況

Schenken RS (2015). Endometriosis: Pathogenesis, clinical features, and diagnosis. Retrieved 2016 Jan 7th from www.uptodate.com

沒有留言:

張貼留言